「地域助け合い基金」助成先報告

静岡福祉文化を考える会

静岡県静岡市清水区 ウェブサイト

助成額

150,000円(2021/06/04)助成⾦の活⽤内容

1.事業名 2021年度 静岡福祉文化を考える会 調査研究事業

「300名の子どもたちに聞きました.福祉ってなに?」調査実施

2.調査の目的

本会は、結成以来25年間、関係機関・団体等との協働により、これまで、大人社会を対象に、地域の課題を把握し、その考察を、マスコミ等の協力をいただき、広く県民、県内機関・団体に課題提起し提言してきた。

今日、コロナ禍下、ますます、地域コミュニティへの意識と実態の差が大きくなり、大人社会中心とした、地域住民相互のつながりやささえあいがこれまで以上に希薄化している。(2020年度実施の「ご近所福祉その意識と実態調査結果からの考察結果)

こうした地域環境にあって、こうした生活圏域で生活している、次世代を担う子どもたちの「思いやりの心」は、複雑多様化した今日にあって、果たして、確実に醸成されていけるか、大いに気になるところである。

身近な生活圏域において、子どもたちの福祉に対する意識と実態の現状はどうかを真に問い質す時期を迎えている。子どもたちは、地域の大人社会と向き合う中で、ご近所(生活圏域)や同居する高齢者(認知症高齢者含)、在宅障がい児者等への思いやりについて、その意識と実態を把握し、子どもたちからの意識と実態から、支え合う地域づくりの地域環境を総合的に改善し「共生社会」に向けた、課題解決のための地域社会(大人社会)への提言として取り組むことを目的とする。

3.具体的な展開

子ども対象(目標300名)に「基本属性」「生活状況(子ども自身)」「家庭・家族のこと」(在宅高齢者・障がい児者等)「地域社会地域活動のこと」「体験事例」「子どもたちの地域(大人社会)への期待」の各項目の意識と実態を把握する。

4.実施主体/静岡福祉文化を考える会、協力/焼津福祉文化共創研究会、共創社会実現研究会

*具体的には、「調査部会」及び「共創社会実現研究会」において協議

5.調査対象・配布依頼方法/市町社協、地域実践者、会員、主任児童委員、地域団体等の協力により、調査対象(県内の小学5年生・6年生約300名に調査票を対面配布回収を目標に実施。

6.調査依頼・配布方法/市町社協、会員、地域実践者、子供会組織、学童保育関係、自治会組織関係者等に依頼。

7.調査項目/基本属性、生活状況(子ども自身)家庭・家族のこと、地域社会・地域活動のこと、こんな福祉との出会い(地域活動)、これからの地域の支え合い(大人社会)への期待等、約29設問

8.調査展開

(1) 調査項目・調査票検討 「共創社会実現研究会」「調査部会」等中心に検討…4月~7月

(2) 調査票完成…………………7月30日

(3) 調査依頼(実施期間)……8月1日~8月31日(夏休み期間中の調査実施)

(4) 回収・入力期間……………8月01日~9月30日

(5) 分析・考察…………………10月1日~11月30日

(6) 公表・報告…………………「調査報告書」をもって2022年1月以降、県内において実施

(7) 公開型報告研修会,関係機関・団体等の各種研修会で実施.

(8) 本会通信で経過報告及び考察概要紹介

(9) 「調査報告書」を作成し、調査に協力いただいた、市町社協/会員/地域実践者/子供会組織/学童保育関係/自治会組織関係者等に配布し、それぞれの立場で、調査結果・考察を広く市民と共有していただくとともに、マスコミ各社に情報提供する

活動報告

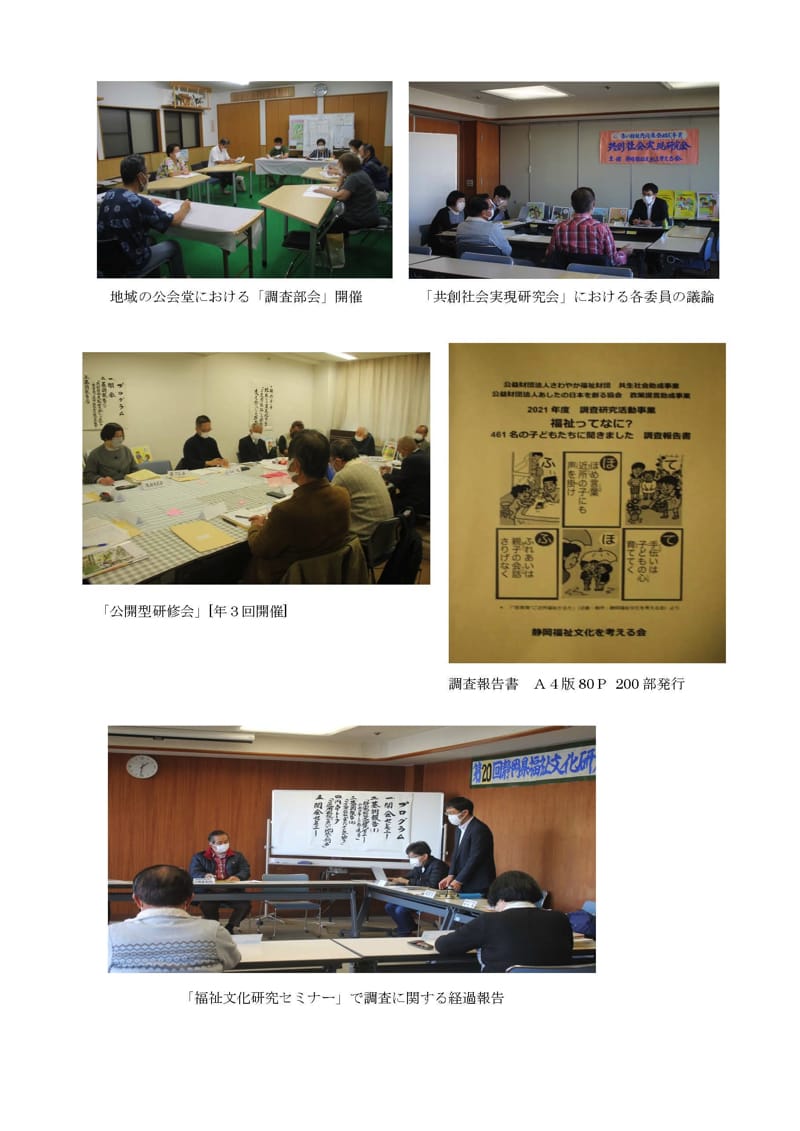

1.大人社会の地域コミュニティへの希薄化と厳しいコロナ禍下の地域社会の中で、「300名の子どもたちに聞きました 福祉ってなに?」をテーマに、子どもたちの思いやりの心の意識と実態調査を実施・考察した。子どもたちの意見から浮き彫りになった課題を、大人社会に対して、これからの「新たな地域づくり」の再構築に向けて提言した。当初「申請書」は、上記の内容(300名の子どもたちに聞きました)で表明したが、7月から10月までの4か月の調査票の回収状況から、本事業の取り組みは、予想以上に、県民の関心が高く、尊い子どもたちからの意見(回収した調査票枚数)は、461名となったため、「調査報告書」は「福祉ってなに?461名の子どもたちに聞きました」として公表した。

2.調査結果を県内の各方面に「調査報告書配布計画」に基づき提示するとともに、研修等の場で問題提起をした。

(1) 静岡県地域振興行政・・・・コミュニティづくり推進事業において調査結果を説明

(2) 静岡県地域福祉及びこども未来行政・・・県内民生委員児童委員中堅研修事業において調査結果説明

(3) 静岡市(政令都市)民生委員児童委員全体研修事業において調査結果報告と問題提起

(4) 静岡県及び市町社会福祉協議会に「調査報告書」を提示し、調査実施の意義と結果からの問題提起

(5) 教育委員会社会教育(青少年育成)所管及び調査協力学校への問題提起

(6) 調査協力関連団体・実践者に「報告書」を送付し、地域における研修に活かすよう提示

(7) マスコミ各社・・・・県内14社に「報告書」を送付し、「調査の意義」「調査結果」「課題提起」を資料で提示する。

(8) 地縁団体に「調査報告書」を提示し、今後の地域学習に調査結果を有効活用するように説明

(9) 県コミュニティづくり推進協議会における広報会議及び専門委員による運営会議において結果報告

(10) 調査協力者・・・・郵送で「調査報告書」を送付し、各地域で公表の機会を工夫されるよう依頼

3.事業の展開

(1) 「協働団体:焼津福祉文化共創研究会」と「調査部会」を設置し、6月から2月まで延べ9回開催し、「調査票」の作成、「調査実施要項」の検討協議、調査方法の協議、調査票の配布及び回収、調査票のデータ入力及びクロス集計の検討・分析作業、「調査報告書」の企画・編集作業等にあたる

(2) 調査に関して研究協議の場として、「本会委員会」を期間中に5回開催し、事業の進行管理をもとに、連絡調整を実施した

(3) 関連事業とともに「共創社会実現研究会」を設置し、4回開催し専門的な立場から議論を深めた

(4) 小学4年から6年生の児童対象に、主に夏休み期間を調査実施期間として取り組んだ(7月25日~8月31日、一部、回収作業に手間取り、最終的取りまとめは10月19日となった)

(5) 本会主催「公開型研修会」及び「静岡県福祉文化研究セミナー」を開催し、「子どもを取り巻く地域環境」を研究協議するとともに、調査の進捗状況報告とともに、結果の概要報告等をもとに、「地域づくり」を研究協議した

(6) 静岡県コミュニティづくり推進協議会「広報編集会議」「専門委員運営会議」で、今回の調査研究事業として取り組んだ経緯と調査結果を説明した

(7) 県行政担当者と、子ども中心のコミュニティづくりについて、本調査結果をもとに意見交換をした。また、県内各地の研修会に出向き、子どもたちからの尊い意見をこれからの地域づくりに、大人社会がいかに活かすかを問題提起をした

(8) 本会広報誌「OUR LIFE」(発行部数200部)及び協働団体:焼津福祉文化共創研究会通信(150部)において、調査研究事業の取り組みや考察状況を掲載し、広く県民に啓発している

4.事業実績 延べ 3,203人

内訳:

(1) 調査部会開催 9回×8名 72名

(2) 本会委員会開催 5回×10名 50名

(3) 共創社会実現研究会 4回×8名 32名

(4) 調査協力児童 461名

(5) 公開型研修会、研究セミナー開催 4回×15名 60名

(6) 静岡県民生委員研修及び静岡市民生委員研修 2,500名

(7) 静岡県コミュニティづくり推進協議会関連会議 20名

(8) 県行政担当者との意見交換 8名

今後の展開

1.本会は,「さまざまな福祉・ボランティア活動に携わる人と市民が一緒に、地域の抱える生活全般のさまざまな問題を考え、その改善のために努力する」ことを活動の目的にしている。

2.「静岡発 福祉文化の創造」(足元(地域発)から福祉を文化にすること)を理念として、その年度の福祉課題を活動テーマに、今日まで26年間のプロセスを大切にしてきた。

具体的には、

(1) さまざまな分野で活動する人が、専門分野と世代を超えて交流を図る。(専門性と市民性の融合/理論と実践の融合)

(2) 会員だけが求心的・閉鎖的に集うのではなく、広く市民に拓かれた活動をする(公開型地域総合学習)

(3) 既存の福祉組織活動から取り残された問題や新しく発生した問題を大切にし、常に市民生活に密着した活動をする(地域課題発掘)

「3つの活動基調」により展開をしてきた。

3.26年間の福祉文化実践活動の中で、「調査研究事業」は、「地域を知る」上で重要な活動として、継続的に取り組んでいる。地域の問題(課題)の把握無しでは、地域課題解決にはつながらない。

「地域社会を見える化」する努力が常に求められる。 本会では、これまで、大人社会を対象にした「調査研究事業」であったが、このたび、さわやか福祉財団のご支援をいただき、県内の関係団体・地域実践者等から、多大なご理解とご協力を得て、大人から、子どもも保護者を通じて、子ども対象の調査に取り組むことが出来た。

4.本会は、平成29年以降、地域づくりに向けた取り組みとして「ご近所福祉」を重要課題として、小地域における住民相互のつながりの重要性を問題提起してきた。その中で、4年間の大人対象の調査結果から、大人社会の地域コミュニティの希薄化が浮き彫りになった。加えて、厳しいコロナ禍下における、ご近所のつながりも見えなくなった今日において、今回の事業により、子どもたちの思いやりの心が果たして醸成されているかを把握することが出来、予想をはるかに上回る子どもたちからの尊い意見をいただくことが出来、大人社会に向けた、新たな「共生社会実現」への提言をすることが出来た。

これまで、本会が取り組んできた26年間の「調査結果」から、平成30年度に取り組んだ「大人対象:子供を育む調査」(80.1%)に次ぐ、75.6%の回収結果は、改めて、県民の関心の高さを読み取ることが出来た。

5.調査結果を(1)「子どもの生活」(2)「家庭・家族」(3)「地域社会・地域活動」(4)「福祉体験」(5)「地域の支え合い」の5つの領域をもとに考察をした。

考察できた主なものを取り上げると、

(1) 「子どもの生活」では、子ども同士の関係づくりの基盤は薄れ、学年が上がるごとに少しづつ制約されていることが伺える。 子どもたちに、責任感と自発的な行動に移行し、社会性を身に着ける基盤として、「手伝い」が出来る環境を大人社会が配慮しなければならない。子どもの悩みを受け止める関係では、「父親の存在」が弱い。家族機能の中で、父親の存在を確立していきたい男性への関りの工夫が浮き彫りになっている

(2) 「家庭・家族」では、家族間のコミュニケーションの重要性があげられる。子どもの行為を認め合う、楽しい家庭・家族環境づくりを維持したい。大人社会の子どもへの歩み寄り(特に、男性)の工夫、発達段階に応じた語れる環境への工夫。生活の中で、きめ細かく「ほめる」機会を心掛ける

(3) 「地域社会・地域活動」では、大人社会は、家庭における心掛けとともに、近所づきあいを通じて、広く地域社会において、子どもたちに向けた自然な働きかけに心掛ける努力が求められる

厳しいコロナ禍により、地域行事はなくなり、または中止が続いている中で、子どもたちの地域行事(イベント)への参加は積極的傾向にある。子どもたちから回答結果から、92%の子どもから「良い地域」と回答があった。その内容は「近所の人が優しい」が最も多く28%の回答である。

地域の中でほめられたかの質問結果、「ある」41%は、大人社会が積極的に子どもたちに声をかけることが必要と感じる。福祉など身近な情報子どもたちを取り巻く生活環境に、「ネット」9%の回答が確実に伺われた。身近な地域コミュニティ組織の中で機能している「回覧版」は、子どもたちから7%の回答が寄せられている。家族が地域を知る身近な情報源として、大切に機能を活かしていきたい。子どもたちにとって「楽しい」と思われる「居場所」は、「家」40%、次に「学校」30%

(4) 「福祉体験」では、地域における福祉体験交流の機会がないとの回答が半数以上あった

(5) 「地域の支え合い」では、「自然に恵まれた身近な生活圏域で、安全で安心して、子どもたちが伸び伸びと自由ふれあい交流できる集まる場所(公共施設)が整備されている地域環境であること。そして、お互いに、顔が見える関係が維持され、優しさ・思いやり・助け合いの心を育み、いつでも挨拶・声かけや語れる中で、世代間交流が自由に出来きる地域ぐるみの地域行事が継承される地域を望む」とまとめることが出来る

6.身近な地域課題である「子ども対象の調査実施」に関して、大変厳しい地域環境の中、調査協力をしていただいた地域実践者、福祉団体等から、調査票とともに寄せられた手紙(意見)、電話からの内容を紹介する。

(1) なかなか、この夏休み中に、子どもを集めた行事は難しく、調査の呼びかけにも時間がかかってしまった。管内にある「児童館」に協力を呼び掛けて実施をお願いした。 回収期限が過ぎたが回収できた分を送付する

(2) 受け取った調査票10枚を、地区の子どものお宅を訪ねてお願いした。なかなか、現状の地域社会では子ども目線で現状を把握することが出来ていない。将来につなげるこうした調査の取り組みは、大切であると感じた。今後の地域活動において参考にしていきたい。調査の依頼に、快く引き受けてくれた

(3) この現代社会の中で、ともすれば等閑されがちな地域の問題に、きちんと向かい合って取り組むことは重要なことと感じる。大きな取り組みはできないが、小さな取り組みから、地域に向けて大きく訴えていく努力こそ大切なことと感じる。関係者の家族からの調査回答となった。

(4) なかなか出口の見えない“コロナ”トンネルの中、加えて、猛暑の時期でしたが、依頼された調査票が回収できた。今後、調査結果の公表を待っている

(5) 年配の私たちの周辺では、今回の調査の取り組みは困難であったが、日頃の地域活動で、ご縁を創っているグループの皆さんの協力で要請にこたえることができた

(6) 日頃、貴会の活動をマスコミで知り、地域活動の参考にしている。依頼のあった調査票は、地区の役員の協力をいただき回収できた。結果を楽しみにしている

(7) 一向に収まらない新型コロナウイルス、密にならない様に、続けていた「居場所」は休むことにした。利用者の中には、「さみしい」「家にいても不安」「早くみんなと会いたい」と、意見が出ています。高齢者は、とにかく、会っておしゃべりするだけでいい。顔を合わせるだけでいい。黙って散歩しても面白くない。といって、高齢者宅の訪問のできない今日この頃。私たちの「居場所」には、子どもたちが来て、交流もしている。コロナが明けたら、元気な子供たちを迎えて、楽しいひと時をと願っている

(8) 大雨やコロナで落ち着かない日々。何とか、近所の子どもたちから10名の回答をいただいた

(9) 新型コロナウイルス感染が世界中を騒ぎ立てている今日この頃。果たして、人間社会はどうなってしまうのだろうか。私の周辺は、子どもたちが年々少なくなっている。5枚調査票を回答いただくことができた

(10) いつもの夏休みと違い、コロナで、私たちの地域行事は中止で、なかなか調査をお願いすることが難しかったが、関係者の子どもや、市内の塾の協力をいただき、調査を実施することができた

(11) 依頼された調査票5枚を、4年生1人、5年生2人、6年生2人に回答してもらった

(12) 私の住んでいる集合住宅地は、高齢者中心で、子どもがいないため、友人に頼んだ

(13) 常に、地域と向き合いながら、活動に取り組んでいることに頭が下がる。 大人社会をいかに意識改革していくかの課題は、今後も続けていくことが必要と感じる

(14) 5枚の調査票の依頼があったが、ようやく4枚回収できた

(15) コロナ禍下、従来のふれあい型の地域福祉活動が難しくなっている。これまでのつながりを細くとも、長く保てるような環境整備の課題がある

(16) 福祉の現場を離れていたが、久しぶりに調査依頼を受けて、地域のつながりができる気がした

7.「調査報告書」をもとに、次年度の具体的な活動として、コミュニティ組織の地縁団体や志縁団体に、積極的に「ご近所福祉」を再構築する働きかけをしていきたい。

添付資料