「地域助け合い基金」助成先報告

ひろしま多胎ネット

広島県広島市安佐南区助成額

150,000円(2024/07/04)助成⾦の活⽤内容

発足初年度は、多胎支援の必要性を広め、多胎支援に特化した団体が広島県にできたことを知らせることを中心に活動を行いました。その結果、認知度は上がり、支援の必要性だけではなく、既存の多胎支援制度の見直しの必要性を感じる行政や支援団体の動きが出てまいりました。当団体に多胎支援に関わる情報を求めたり、企画に参加要請が行われるなど、将来の多胎支援拡充に向けて少し道は開けてきたように感じております。

ただし、それら要請に応えられるだけの人材は不足しており、活動範囲が広島県域にもかかわらず、活動できる会員の居住地域は広島県内のごく一部です。

そのため、2年目となる2024年度は、将来も見据えた人材育成と、一緒に活動する仲間づくり、多胎支援の必要性を知る県民を増やすこと、県内でまだ訪問できていない地域(行政や子育て支援団体など)への訪問活動を中心に活動を行い、来年度再来年度と活動を継続していくための基盤づくりを進めていきたいと考えております。

具体的には、

①人材育成:構成員と入会を考えておられる方を対象とした「傾聴」「ピアサポート」の活動に必要な研修会の開催

・個別研修:直近の活動に参加できる人を対象に、個別で日程調整し、学ぶ機会を確保する

・集団研修:構成員が集団で講習を受け、仲間との交流もできるような場を作る

・県内外への派遣:先駆的な他団体の経験に学ぶため、県内外で実施される多胎支援に必要な研修会や集会などへ構成員を派遣する

②仲間づくり、多胎支援の必要性を知る県民を増やす:当団体の取り組みを知っていただくための研修会の開催

(構成員対象の定例会の一部を公開し、一般募集を行い、多胎家庭の実態を知らせ、多胎支援に関心を持っていただく)

③活動地域を広げる:訪問できる地域に多胎支援に必要な情報を持参し懇談を行う。

離れた地域の専門家や多胎家庭とつながりを持つ手段として、オンラインツールを活用して情報交換・活動交流、研修参加にも使う

活動報告

活動を継続していくための基盤づくりとして、将来を見据えた人材育成と仲間づくりと多胎支援の必要性を社会に認識していただくことを目的とした様々な活動に取り組むことができました。

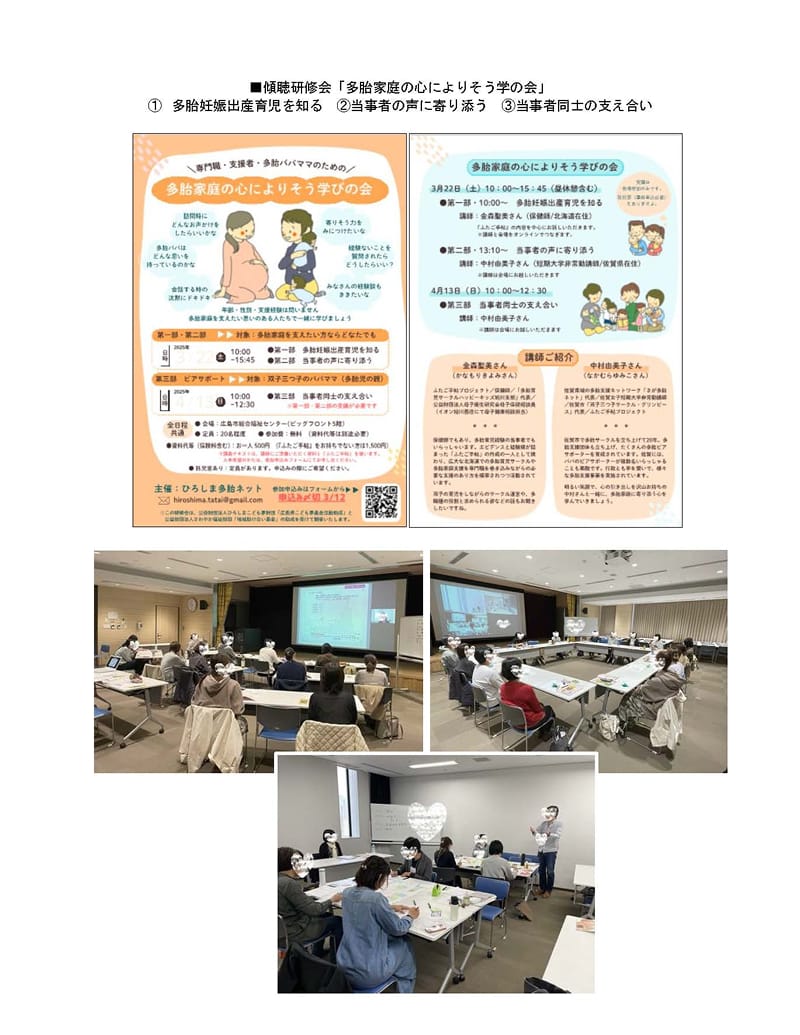

■傾聴研修会

①「多胎妊娠出産育児を知る」②「当事者の声に寄り添う」③「当事者同士の支え合い」をテーマに三部構成で企画しました。

①②の対象者は特に限定せず、多胎妊娠のメカニズムや多胎家庭の困難さを知り、多胎家庭と信頼関係を築くための傾聴を学ぶ講座です。③は多胎家庭当事者(多胎児の父親母親)限定の講座で、ピアサポートの基本姿勢を学びながら、互いの子育て経験を傾聴し、多胎家庭が求める支援について意見交換も行いました。

参加者には、行政保健師、助産師、地域の子育て支援者、多胎家庭当事者など 社会の中で多胎家庭と関わりを持つ人が複数名参加。多胎親の妊娠期からの過酷な状況と支援の必要性を理解することができ、夫々の業務やボランティア活動などで活かしていきたいといった感想がたくさん寄せられました。

■妊娠期の多胎家庭支援

父親グループの立ち上げ(父親のピアサポーター育成)を行いました。

「父親の育休」取得率が上がってきている反面、父親に対する支援は広がってきておらず、昨今では孤立化する父親の「産後うつ」が問題視されています。多胎家庭においても、支援や当事者同士の集まりは母親対象のものが多く、父親は助けを求める場所はほとんどないに等しい状況です。広島市のプレパパママ育児スクールに多胎妊娠専用のクラスが誕生したことをきっかけとして、パパたちが互いに子育て情報や経験を語り合いながら集える場所を作り始めました。あわせて。育児スクールの講話準備支援も行っています。

■多胎家庭の孤立化防止の内部研修会

会員対象の学習の場を定例開催しています。「過去の多胎事件に学ぶ」と題し、多胎家庭に起きた過去の虐待死事件を取り上げ、当時取材をされていた記者を講師にお招きしました。記事から事件が起きた背景を想像し、助けられた命について考え、今後の多胎家庭支援の在り方について意見交換しました。団体として取り組むべき課題がいくつも見えてきました。

■防災研修会

【多胎と防災】をテーマに研修会を開催しました。

多胎家庭は日常から移動が困難です。小さな複数の子を連れた外出には、小旅行に出かけるくらいの準備と勇気が必要です。災害時の避難となると、より困難な状況に置かれ、避難自体を躊躇してしまう家庭は少なくありません。

準備段階から行政や防災関係機関、市民団体などに開催協力の働きかけを行いました。多胎家庭の日常の困難さを説明するとともに、災害時の対策について当事者とともに考えていただくよう参加要請を行いました。

講師には、アウトドアや子育て支援の観点から防災に取り組まれているあんどうりす氏をお招きし、ゲストとして広島市の防災担当部門、広島市防災士ネットワーク、地域防災にも取り組む子育てサークル支援者、多胎家庭当事者らにご登壇いただき、それぞれの立場から防災の取り組みと多胎家庭に対する思いなどをお話しいただきました。

参加者には、多子・多胎家庭はもちろん、子育て支援者、地域で防災に取り組んでおられる方もいらっしゃいました。またハイブリッド開催にしたことで、県北からは多胎家庭の集団視聴の申込や、県外からも多くのオンライン参加がありました。

講師・ゲストには子育て防災に関して多くのことを学ぶ機会となりました。なによりも、普段の多胎家庭の状況について客観的なご意見をいただいたことは、この研修会の大きな成果です。「多胎家庭は家族だけで頑張っている」「大変な家庭ほど便利な道具に頼ろうとするが、道具ではなく人に頼るようにして欲しい」「普段から人に頼れないでいると、非常時に助けてといえない」など、こうした見解は、多胎支援の考え方にも通じるものがあり、ハッとさせられました。災害が起きた時にどんな工夫をして乗り越えるかではなく、普段から地域の人たちと繋がっておくことが、非常時に活かされ、子どもの命を守ることにつながるのです。その関係づくりこそが多胎家庭支援に必要な動きなのではないかと思います。

防災の観点から取り組んだ企画でしたが、多胎家庭の日常において「地域の力に頼る」「地域と繋がる」ことの大切さを教えられた研修会となりました。

今後の展開

このたび、さわやか福祉財団様の助成金を得られたことで、様々な活動に取り組むことができました。

これらの取り組みはは単年度で終わることではなく、くりかえし実施していくことで、人材が育ち、地域に多胎家庭支援が根付いていくものだと考えます。

また、企画を準備する中で、地域団体様とも繋がりを持つことの大切さを学びました。多胎家庭への理解が広がり、また多胎家庭の置かれている状況を客観視する機会も持つことができました。

「ひろしま多胎ネット」の多胎家庭支援のアクションとして、以下の点を基本に取り組んでいます

■広島の多胎家庭の声を集め、多胎家庭の状況を広く社会に伝えてまいります

■多胎家庭支援の必要性を理解する人を増やし、多胎家庭の当事者・研究者・医療・保健・福祉・行政・教育・保育・子育て支援者などが 連携して支援するためのネットワーク作りを進めてまいります

■広島県内の行政や医療機関、子育て支援団体等と連携をはかり、多胎家庭のニードに合う支援の新設や拡充を目標にした活動を行います

■多胎サークルの活動状況把握と支援を行ないます

■多胎家庭支援に関わる研修の講師やピアサポーターの派遣を行います

■SNS で多胎支援、子育て支援情報の配信を行います

このたびいただいた経験を大切にしながら、上記のアクションを行ってまいります。ぜひ様々な形で当団体を応援してください。

活動概要や連絡先は団体ホームページやSNSで配信しております。ご覧になってください。

https://hiroshima-tatai-net.jimdosite.com/

添付資料