「地域助け合い基金」助成先報告

えがおではなそ♪

東京都世田谷区

助成額

150,000円(2025/01/15)助成⾦の活⽤内容

【応募動機と内容】

私は現在東京で執筆活動をしています。実家のある新潟県見附市には、80代の両親と50代の姉(癌に2回罹患他)が住んでいます。2010年に母がくも膜下出血で入院したのをきっかけに、頻繁に帰省するようになったのですが、コロナ禍ではそれがかなわず、1年半ほど期間が空きました。その間に、母は2度目のくも膜下出血と心臓細胞で手術と入院、父も心臓病で入院し、コロナ中に退院しました。

その後、コロナの自粛期間の明けた2023年春に帰省したあたりから、母に物忘れ症状が出始めたことに気がつき、認知症の前段階ではないかと思うようになりました。そこで認知症について知るために専門家を取材したり、各地の取り組みなどについて調べたところ、同じような高齢者は数多く存在し、かつ、(母が今そうであると思われる)認知症の前段階(MCI)をキープできれば認知症に至らない場合もあることを知りました。

なお、最新の情報を得るために、2023年より雑誌『wedge』とそのウェブ媒体『wedge ONLINE』で認知症に関する連載を開始。2024年8月末までに23回執筆をしています。

▼連載のURLはこちらです:https://wedge.ismedia.jp/category/Ninchisyou

一方、認知症問題に対して50代の自分世代に何ができるかを考える中で、『実家何とかし隊』の活動がもっとも自分のニーズにも合っていると思えたので、2023年末からボランティアの立場で活動を手伝うようになりました。

そのうちの「健康体操」は世田谷区の高齢者団体『ななつのこde運動し隊』が開催するもので、区の保健所から運動の専門家を派遣してもらい、椅子に座ってできる簡単な体操を行っています。参加者は、中心となっている70代男性をはじめ、60歳以上のおおむね健康な近隣在住の男女のべ50人程度。一回15名の定員は、毎回満席になる人気ぶりです(参加費は無料で、運営支援として300円程度のカンパを募っています)。

この運営を手伝っているのが、私がボランティア参加している『実家何とかし隊』です。手伝っているのは、講師の依頼や謝礼の支払い、参加者の確認、お金の管理、集客などの広報活動等事務的な雑務全般で、『ななつのこde運動し隊』からの依頼を受けて手伝っています。

ボランティアの立場で1年ほど参加するうちに、高齢者グループの自主的な活動や横のつながりは、下の世代が手伝うことで滞りなく進行し、かつ、参加者の満足度が高くなるということや、地域における「新しい交流や絆」を生み出す機会になっていると感じるようになりました。世代や住む地域の違う人が運営に参加することで、多くの人がより参加しやすい雰囲気が生まれていたり、男性も参加しやすくなっていると感じられたのです。

実際、私自身もこれまで高齢者たちと交流したことがありませんでしたので、メディア等で高齢者問題を目にしても、具体的な人物像まではなかなか思いが至りませんでした。が、会に参加するうちに、顔見知りもでき、一人一人が素敵な個を持つ人たちであるということを体感し、声をかけ合う間柄のある人たちとの交流を楽しめるようになりました。

そこで、実家のある新潟県見附市で、同じような活動を行うべく、準備を開始しました。

【行いたい内容について】(以下、箇条書きします)

●「介護が必要な高齢者」と「元気な高齢者」の中間層~自分で運動教室に参加できるほどの心身の実力はないけれど、介護を受けるほどでもない人たち~が気軽に参加できる小規模の会合を行う団体を実家のある見附市で立ち上げ、会の運営を手伝いたい。

●地域高齢者の健康を維持し、交流できる「集い場」として会を定期開催したい(定員10人で、月1~2回程度)。

●会で行う内容としては、簡単な体操や脳のエクササイズなどであるが(下記参照)、一番の目的は高齢者自身に横のつながりを持ってもらうことである。また、同時にそれを補助する「少し下の世代」に手伝う機会や習慣を持ってもらうことである。

●運動のメソッドは東京の『実家何とかし隊』から私が伝授を受けるほか、運動部分は撮影させてもらった動画を使用し小規模で行えるようにしたい。

●会では、参加者同士の交流機会を生み出すため、交流のための時間を設ける。私自身が取材・執筆を生業としているので、「人に聞き」「聞いたことを書く」などを指導する(こちらについては、講座経験多数あり)。また、認知機能の低下に予防効果があるとされる「音読」や、自分の歴史を振り返るを行うなど私が認知症の専門家たちに取材して有効と勧められた内容を実践する。とはいえ、難しいものではなく、毎回の交流のきっかけづくり程度の内容で、書く行為をプラスすることで脳のエクササイズも行いたい(例・「どこ生まれか」「生まれた地区の食べ物は?」「好きな食べ物は?」など)。

●開催予定地が田舎で、かつ雪国であるという特性上、交通機関が限られていることも高齢者(および高齢者手前)の人たちを気軽な会に参加させづらくさせている要因であると考える。そこで、初期は少人数で開催し、送迎補助のスタイルも考える。

●準備に時間をかける中で、スムーズな活動を行える「基盤」を作り、この方法を定型化して、できれば一つの地域だけでなく、近くの市町村や県、さらには多くの地域に同じ活動を広げていきたい(その結果、他地域とも交流できるようになれば、新しい出会いが生まれると思うし、さらには地域だけでなく、世代も超えた交流が生まれるとより好ましい。そのためにも、「オンライン交流」のノウハウに通じた、「高齢者の下の世代」の協力体制の確立を目指したい。

●50代の私が最初に参加することで、ゆくゆくは「高齢者の下の世代」にも何らかの形で関わってもらうスタイルを生み出したい。特に人手が足りない地方において、私のような東京在住の人間がどれだけ支援に参加できるかの可能性も探りたい。

【なぜ今、私がこれらを行いたいか】

●「実家を離れているが、親を案じている働き世代」が多い中、日々のケアを自分が中心となって行ったり、ケアのさい配したりすることは実際には難しい。が、少しの参加で、「親の安心安全な活動」を補助する程度なら積極的に行いたい人も多いのではないだろうか。

親につきっきりにはなれなくても、月に一度くらいなら「親の交流の場」を見に行ったり、運営を手伝ったり、遠隔で連絡支援を行える人はきっといるのではないか。しかも私自身もそうだが、一度でもそこに参加し、様子を目にしておけば、しばらくは安心して遠隔で、親や活動を見守れるし、何かあったときに頼れる「地元の輪」ができるのではないだろうか。

●介護が必要になった段階で、いきなり親の住む地域につながりを持つのはおそらくは難しく、子世代としても、「その前になんとかできることがあるならいい」と思っている人は多いはずだし、親世代も誰かの手を借りれば、年々減っていっているだろう「地域の横のつながり」を新しく広く持つことができるかもしれない。そうすれば、そもそも介護がいらない状態を長くキープできるかもしれないとも思う。

イメージとしては、親のためのPTA活動に近いかもしれないが、自分の親(または本当の親でなくても親世代)のために、下の世代が一肌脱ぐ必要が今あるのではないかと思い、活動を開始しました。

活動報告

●活動概要

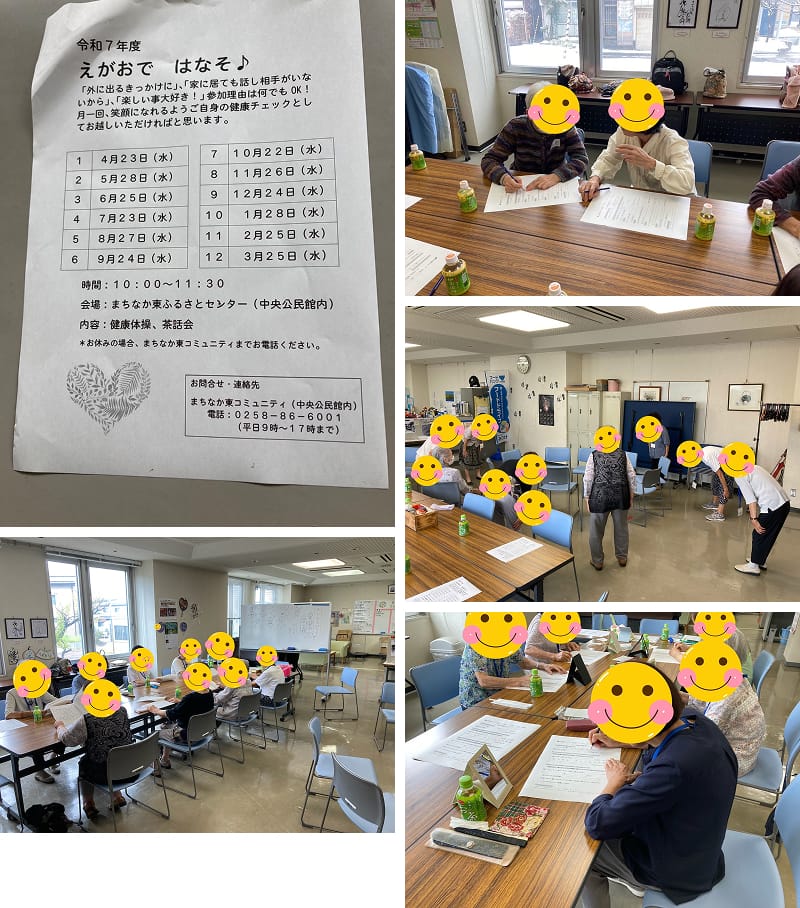

この助成金を活用し、2025年1月から月に一度、新潟県見附市の中央公民館内にある「まちなか東ふるさとセンター」で、地域の高齢者たちが集まって楽しく語り合う会『えがおではなそ♪』を定期開催していく活動を開始し、軌道に乗せる事ができました。

『えがおではなそ♪』は、主に元気な高齢者を対象に、楽しく集う場所と機会を提供し、身体や顔を動かしたり、声を出したり、参加者同士がおしゃべりし合ったりする1時間半のプログラムです。

助成金を活用して1月にスタートした結果、4月からは「えがおではなそ♪」という団体として、「まちなか東ふるさとセンター」に登録。3月まで定期開催できる事になりました。

●活動の狙いについて

私は現在、東京で暮らしているのですが、実家・見附市に住む親には「できるだけ長く元気に、楽しく暮らしていてほしい」と願っています。一方、日本の高齢者対策においては人手不足や資金不足が大きな問題になっている事を、親が高齢になるつれ、より「私ごと」として捉えるようになりました。

私自身は医療や介護に関して素人ですが、それでもなにかできることはないかと思いを巡らせる中で、私のような専門家でない立場の者でも、自分の専門を生かしてできる事を行えるのではないかと今回の活動を企画しました。

●活動内容について

そのため活動の内容は、私自身の仕事経験を反映させたものになっています。私は普段、笑顔教室や文筆家としての活動を行っているので、その内容をアレンジして楽しく行えるものにしました。なお、実際のニーズを把握するために、類似の健康教室を運営している東京の団体『実家何とかし隊』に1年半前からボランティア参加し、主に東京・世田谷のグループ『ななつのこde運動し隊』の活動を手伝いながら、勉強させてもらいました。

●実行に至るまで

活動を実行するに際し、ネックは地元の協力でした。

というのも、私は実家を離れて長いので開催場所となる見附市につながりがなく、参加したいと思っている方々にどう働きかければいいのかと思いを巡らせていたのです。

そんな時に助成金の存在を知り、申請した際にさわやか福祉財団から生活支援コーディネーターとの連携を促してもらえた結果、見附市の高齢福祉ご担当者様を通じて地域自治組織「まちなか東コミュニティ」とつながる事ができました。そのお陰で、活動をスムーズにスタートできたと思っています。

●地域との協力について

「まちなか東コミュニティ」には、活動拠点の「まちなか東ふるさとセンター」を使用させていただける事になったうえ、スタート時期として想定していた1月に先立って、去年12月に、地域冊子に募集を掲載してもらったり、掲示板に募集情報を出してもらえたりしました。また、普段、ふるさとセンターを利用している方々に声をかけていただいたりしたので、スタート時に、募集定員の10人程度の方にスムーズに集まってもらえました。また、地域の集会スペースを利用させていただけた事で、「気軽に参加できるプログラムだ」という印象を持ってもらえたのも参加者たちに足を運んでもらえた理由だと感じます。

●参加者の反応

活動の参加者は、80代後半~90代の女性が中心で、一人暮らしの方が大半。夫や娘さんと暮らしている方もいらっしゃいますが、皆様、日中はお一人。「TVを見てボーっとしている」「話し相手が欲しい」という方々です。活動を始めてよかったのは、そんな皆さんが、「参加するとおしゃべりできるのがとても嬉しい」「毎月の一番楽しみだ」「本当はもっと頻繁に開催してほしい」「普段動かさない顔を動かすのが楽しい」等々仰ってくださる事です。

実際、皆様が笑顔でご参加くださるので、ガラス張りになっている廊下からのぞき込んで、急遽参加してくれた方もいましたし、「本当に楽しいのよ」と新しい参加者を誘ってくれた方もいました。

活動中の写真を掲載していますが参加者の顔は隠しています。ご了承ください。

今後の展開

●開催した感想と課題

・活動を始めて驚いたのは、参加してくださる方の年齢が「90歳前後」と予想以上に高かった事と、「90歳前後の皆様が予想以上にお元気だった」事でした。一般的に、この年代の方々に対しては「サポートが必要なのでは?」と思う方が多いかもしれません。が、実際には、お元気でいろんな事ができる方が多い印象です。そして、そんな方々が気軽に出かけられる場所がやっぱり少ないとも感じました。元気でなくなったら行ける場所はあるのに、元気だと行ける場所が少ない…というのは、今の課題の一つなのかなと感じます(デイサービス・デイケアに行くほどのサポートは必要でない、という意味です)。

●解決案とその際の課題

・解決策の一つとして、地域住民だけでなく、「地域住民ではないけれど、その地域とつながりのある人」が人的サポートをする事で、元気な高齢者が出かける場や機会が増やせるのではないかと思いました。具体的には、私のように、その地域に実家があるとか、その地域で働いたことがある人などです。

・しかしその場合、大きな課題が2つあります。

ひとつは、サポートする側の交通費。私自身、実家と都内の現住所を月一ペースで往復しているので、金額がかさんできています。親が高齢なので、定期的に帰省したいと考えてはいたものの、やはり大きな負担です。距離によっては、交通費負担が大きいという理由で現実化が難しくなる場所もあるだろうと思います。

・もう一つは、サポートする側のネットワーク不足です。例えば、今回のような活動を「親版PTA」 のようなイメージで、他の参加者達の子や、実際の子でなくても子世代の人たちと協力し合って行えれば、より多くの場所で同様のことが行えると感じます。

・もしも今後、地域の高齢者を取り囲む「ネットワークづくり」がその地域以外に住む人も含めたものとして実現できれば、一人一人の帰省(来訪)回数を減らす事ができ、金銭負担も時間的負担も減らせるかもしれないし、活動する上での個々人の不安や、親世代に対する子世代の不安も減り、いろんな課題を話し合える可能性が出てくると思います。

・また、実際に帰省(来訪)しなくとも、現役世代が活動に参加する事によって、遠隔での仕事、例えば「企画する」「チラシを作る」「参加者を募る」「参加リストを作る」「声をかけ合う」などがより簡単にできるようになるかもしれません。

・特に「声をかける」って大事だなあと今回一番に思ったのですが、毎月、参加を促す「声かけ」を地域外からでも行える人がいれば、活動は継続しやすくなるのではと強く思いました。

●まとめ

先に書いた通り、参加者の皆様は年齢を重ねている分、各々が「なにかの達人」でした。会では、詩吟や謡など特殊分野だけでなく、傘をリメイクして作ったバックや、山菜を使う料理、くるみの料理などそれぞれのお得意をお話しいただいたりして、みんなで勉強してもいます。皆様が本当に楽しそうなので、何歳になっても、学べる事、成長する事は「嬉しいものなのだな」と思ったり、「人に教える事」「教えを請う事」は大事なのだなと感じさせられます。

今回の活動には、地域に住んでないけれど、地域にゆかりのある立場の人間(私)が主催者として参加しています。もしかしたら、その非日常感がよいアクセントとなって、参加者たちのおしゃべりを彩っているのかもしれません。

この助成は地域の助け合い活動を支援するものだと思いますが、地域に住んでいないけれどなんらかのゆかりのある人間が参加する支援の形が今後より広まっていくといいなと、活動を通してより強く感じるようになりました。

最後に。

活動拠点を地域のコミュニティセンターにできたことは、スタッフのサポートを得られた意味でもとても大きかったです。逆に言うと、そのような「場」はハードとしては各地にあるのだと実情を知れた一方、活動を主催する人手はやはり足りてないのだと感じました。

なお、今回の活動のために考案したプログラム『えがおではなそ♪」に興味を持っていただけた団体様に対しては、随時概要をお伝えさせていただきたいと思っています。

添付資料